Quellenangabe:

Eine Liste (zu) häufig genannter Vorurteile gegen MigrantInnen und deren Widerlegung (vom 03.03.2007),

URL: http://no-racism.net/article/2002/,

besucht am 08.02.2026

[03. Mar 2007]

Eine Liste (zu) häufig genannter Vorurteile gegen MigrantInnen und deren Widerlegung

Argumente und Fakten zur Widerlegung alltäglicher Rassismen in Österreich auf Grundlage einer deutschen Studie. Zur Verwandtschaft von AusländerInnenfeindlichkeit und Rassismus.

"Wer Vorurteile hat, denkt nicht immer extrem. Viele Antisemiten und Rassiten leben angepaßt und normal und wählen demokratische Parteien. [...] Niemand muß "extrem" sein, um so zu denken wie ein glatzköpfiger Neonazi." [Schröder, B. (2000): Der alltägliche Rassismus. In: Berliner Morgenpost. 15.10.2000]

Vorurteil Nr.1: "Wenn das mit den Ausländern so weitergeht, sind wir bald in der Minderheit- und das in unserem eigenen Land."

In Aussagen wie dieser wird behauptet, dass es zu viele MigrantInnen gibt, "WIR" würden bald in der Masse der Fremden untergehen. In deutschen Umfragen schätzt jede(r) zehnte Befragte den MigrantInnenanteil etwa viermal höher ein, als er tatsächlich ist. Diese Furcht vor "Überfremdung" kann man/frau als tief sitzende Angst vor "Fremden" bezeichnen. Geschürt wird diese Angst nicht nur von "rechten", sondern auch von bürgerlichen Parteien, die mit unwahren Behauptungen über die Entwicklung des MigrantInnenanteils und entsprechenden fremdenfeindlichen Parolen Wahlwerbung machen. Zum Beispiel der allseits bekannte Slogan der FPÖ im Wahljahr 2006: "Daham statt Islam" [S. Lanig, J., Schweizer, M. (2005): 18ff.].

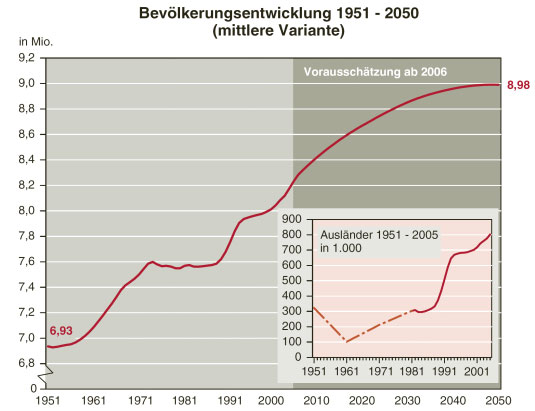

Tatsächlich liegt der Anteil der "AusländerInnen" an der Bevölkerung in Österreich 2001 unter 10%, und der Anteil der TürkInnen unter ihnen bei weniger als 18% der EinwanderInnen [S.: :: Statistisches Jahrbuch 2004: Statistisches Zentralamt ].

Die meisten Leute nehmen beinahe alle "Nicht-Weißen" Menschen als MigrantInnen wahr. Die Frage, ob die betreffende Person einen [österreichischen] Pass hat, oder nicht, scheint dabei ziemlich unerheblich. Längst nicht jeder/jede rechtlich als solche definierte "AusländerIn" ist auch durch zugeschriebene "äußerliche Merkmale" als solcher zu erkennen. Im Unterschied zu Franzosen haben es Deutsche und Österreicher nie geschafft, sich gänzlich vom "überkommenen" Blutsrecht zu lösen und einen modernen Begriff der Nation als einer Lebensgemeinschaft von Menschen zu prägen. [ÖsterreicherIn] ist, wer [österreichische] Eltern hat. Diese Blut- und Boden Ideologie ist nicht nur in der "rechten" Szene, sondern auch in Kreisen der bürgerlichen Mitte verbreitet. Da Blutkörperchen aber keine Nationalitäten kennen, definieren "rechte" Ideologien "ÖsterreicherIn sein" vermehrt auch als eine kulturelle Zugehörigkeit, die- so seltsam es klingen mag- gewissermassen angeboren sein soll, weil MigrantInnen a priori die Chance auf Teilhabe und Mitgestaltung abgesprochen wird [S. Lanig, J., Schweizer, M. (2005): 18ff.].

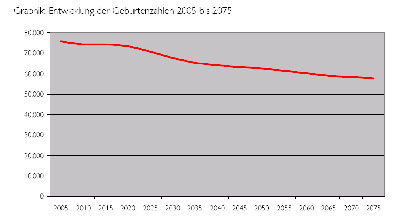

Zudem wird ein grundsätzliches Problem verkannt: [Österreich] braucht nicht weniger, sondern mehr Einwanderung. Die demographische Entwicklung der Bevölkerung ist seit Jahrzehnten rückläufig. Seit rund 40 Jahren ist die Kindergeneration zahlenmäßig um ein Drittel geringer als die Generation ihrer Eltern. Ein Effekt, der sich von Generation zu Generation nicht addiert, sondern potenziert. Diese Entwicklung verstärkt sich von Jahr zu Jahr, auch aufgrund der steigenden Lebenserwartung. Das wird vielfältige negative Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Aber noch um ein Vielfaches drastischer werden die Auswirkungen auf die zukünftige Finzanzierung des [österreichischen Sozialsystems] sein.

Trotz des Kindergelds sinkt in Österreich die Geburtenrate. Selbst wenn die Geburtenrate ab sofort und dauerhaft anstiege, würde es mindestens Jahrhunderte lang dauern, bis die Entwicklung der letzten vierzig Jahre wieder in ihr Gegenteil umschlüge. Allerdings gibt es für einen solchen Umschwung keinerlei Anzeichen, ganz im Gegenteil. Die einzige Möglichkeit dieser Entwicklung zumindest etwas entgegenzuwirken, ist eine vermehrte Einwanderung. [S. Lanig, J., Schweizer, M. (2005): 18ff.].

Unberücksichtig blieb bei dieser Rechnung die menschliche Seite. Seit den sechziger Jahren benutzen "WIR" ausländische Arbeitskräfte, um unsere hausgemachten Probleme im eigenen Wirtschaftsraum zu lösen. MigrantInnen halten die österreichische Wirtschaft in Gang und werden zum Dank dafür aus der Gesellschaft ausgegrenzt. Nach Hoffmann-Nowotny ist der Spannungsabbau in den Auswanderungsländern mit einem Spannungsaufbau in den Einwanderungsländern verbunden. Diese Spannungen münden in der so genannten Unterschichtung der Aufnahmegesellschaft und in den so genannten neofeudalen Absetzungen der Einheimischen nach oben und der MigrantInnen nach unten. Der geringer werdende Anteil der Einheimischen an der "Grundschicht", ihr sozialer und finanzieller Aufstieg ist nur durch die Zuweisung der unteren Statusdimensionen an die FremdarbeiterInnen gelungen. Diese Situation ist aber nicht stabil: Die aufgestiegenen Einheimischen fürchten sich latent, aber permanent, vor dem drohenden Abstieg.

Dieser anomische Zustand ist mit dem Bedürfnis verbunden, sich nach unten abzugrenzen. Und da man/frau nicht auf die Kriterien der modernen Gesellschaft zurückgreifen kann, da die ZuwanderInnen nicht eindeutig schlechter qualifiziert sind als die einheimischen ArbeiterInnen, greift man/frau auf das Kriterium der ethnischen Zugehörigkeit zurück. Man/frau pocht auf den zugeschriebenen Status anstatt auf den erworbenen Status. Damit erhält die moderne Gesellschaft die so genannte neofeudale Absetzung. Die Einheimischen, die bewusst oder unbewusst die neofeudale Absetzung praktizieren, treten zwar nicht zwangsläufig für eine Reduzierung der Zahl der "AusländerInnen" ein, aber sie brauchen die MigrantInnen als diskriminiertes Arbeitspotential, das sie selbst ausbeuten können. Dadurch treten die MigrantInnen nicht in Konkurrenz mit den Einheimischen. Mit der neufeudalen Absetzung sind die zentralen Statuslinien für die Zugewanderten gesperrt. Die Tendenz eines sozialen und beruflichen Aufstiegs betrifft nicht alle Einheimischen in gleicher Weise: Die Mobilitätschancen sind unterschiedlich. Die, die aufgrund einer regionalen oder strukturellen Benachteiligung weniger Chancen haben, unterpriviligiert sind, und die, deren bildungsbezogener Status mit dem Aufstieg in finanzieller und beruflicher Hinsicht nicht "mitgehalten" hat, reagieren auf die Zugewanderten mit Abwehr. Die MigrantInnen werden weiterhin als latente oder manifeste Bedrohung empfunden, das anomische Potential bleibt erhalten. Bei der Mehrheit der Zugewanderten findet ein Komplementärprozeß zur Reaktion der Einheimischen statt: Auf die neofeudale Absetzung nach "oben" der Einheimischen reagieren sie mit der neofeudalen Absetzung nach "unten". Sie halten die Einheimischen für überlegen und akzeptieren die Schichtung der Aufnahmegesellschaft in "Einwanderer unten", „Einheimische oben“. Passen sich den ZuwanderInnen an die anomischen Spannungen der Aufnahmegesellschaft an und geben sie ihre Mobilitätsaspirtionen auf, so komplettieren sie die neufeudale Absetzung. Das Gefühl der Diskriminierung entsteht erst, wenn die Mobilitätaspirationen erhoben werden. [Vgl.: Hoffmann-Nowotny: 1973: 23ff.].

Vorurteil Nr.2: "Die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Deshalb gibt es nur ein Mittel gegen Arbeitslosigkeit: Ausländer raus!"

Österreich ist in vieler Hinsicht ein Spezialfall im Bereich der Migration. Einerseits ist es ein Zu-(Ein-)wanderungsland für eine große Zahl von MigrantInnen, insbesondere JugoslawInnen und TürkInnen am unteren Ende des Qualifikations- und Einkommenssegments, in viel geringerem Maße für MigrantInnen aus hochentwickelten Industrieländern im obersten Einkommensbereich. Andererseits ist es ein Aus-(Ab)wanderungsland von überwiegend hochqualifizierten ÖsterreicherInnen ins Ausland, insbesondere in die westlichen Nachbarländer Schweiz und Deutschland, aber neuerdings auch vermehrt nach Zentral- und Osteuropa [S.: http://www.eduhi.at ]. Das Grundmuster der Arbeitsmigration lässt sich als "through put" beschreiben [Vgl.: Fassmann, H., Münz, R. (1995):47]: österreichische Arbeitskräfte wanderten ins Ausland ab und ausländische wurden nach Österreich geholt. Anhaltendes hohes Wirtschaftswachstum, Schrumpfen der industriellen Arbeitskraftreserven, Stagnieren der Frauenerwerbsbeteiligung aufgrund hoher Geburtenziffern und sozialer Geschlechterbarrieren, eine verlängerte Bildungsphase für Jugendliche bewirkten eine zusätzliche Nachfrage nach ausländischen Arbeitskräften am Arbeitsmark. Erst gegen Ende der sechziger Jahre kam es zu einer raschen Steigerung der MigrantInnenbeschäftigung. Unternehmen und bereits in Österreich beschäftigte MigrantInnen, rekrutierten deren Verwandte und Freunde und umgingen zunehmend die Anwerbestellen. Beschäftigungsbewilligungen wurden während dieser Hochkonjunktur großzügig erteilt. Als das Wirtschaftswachstum in den siebziger Jahren nachließ, sah man/frau in den Zuwanderern plötzkich Konkurrenten um die knapper werdenden Arbeitsplätze. Voruteile wie dieses werden durch vereinfachende Gleichsetzungen, wie "In Österreich gibt es 300.000 Arbeitslose und 300.000 offizielle Ausländer" [Haider] weiter geschürt. Die Verantwortung für die Politik, die 300.000 Arbeitslose zur Folge hat wird mittels des Hinweises auf 300.000 MigrantInnen abgelenkt. Diese Parole steht nach wie vor im Raum und scheint bei den derzeit etwa 6,8 % Arbeitslosen auch zunächst plausibel- solange man/frau nicht genauer hinschaut.

Arbeitslosigkeit hängt nicht ursächlich mit der Zahl der MigrantInnen zusammen, sondern hat andere, strukturelle Gründe. Grundsätzlich klafft auf dem Arbeitsmarkt eine Lücke zwischen Angebot und Nachfrage. Viele offene Stellen lassen sich von den [ÖsterreicherInnen] nicht ausreichend besetzen. Vielfach handelt es sich um körperlich sehr belastende oder gefährliche Arbeiten, die [ÖsterreicherInnen] nicht mehr übernehmen wollen. Vor allem neue ZuwandererInnen, die zunächst auf jeden Job angewiesen sind, füllen diese Lücken. Ohne sie könnte ein Großteil der Produktions- und Dienstleistungensbranchen nicht existieren. Zudem sind MigrantInnen (genau wie ÖsterreicherInnen) nicht nur ArbeiterInnen, sondern auch VerbraucherInnen. Sie benötigen nicht nur Arbeitsplätze, sondern sie schaffen auch welche, weil sie die Nachfrage an Konsumgütern und damit die Produktivität erhöhen. Und nicht zuletzt zahlen MigrantInnen genauso wie [ÖsterreicherInnen] Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Schließlich schaffen MigrantInnen auch ganz direkt Arbeitsplätze. Viele sind selbstständige UnternehmerInnen [S. Lanig, J., Schweizer, M. (2005): 56ff.].

Ausländischen Arbeitskräften wird nur dann Zutritt zum österreichischen Arbeitsmarkt zugestanden, wenn sie schon einen Arbeitsplatz nachweisen können. Auf diese Weise wird der aktive (durch Anwerbung der Einzelkapitale) wie auch der passive (durch autonome Migration aufgrund des ökonomischen Gefälles) Import ausländischer Arbeitskräfte verhindert. Die im Fremdengesetz hergestellte Rechtssicherheit für die Bürokratie schlägt sich im Normalzustand als relativ freies Ermessen der unteren Verwaltungsbehörden nieder. Weiters unterliegen Drittstaatsangehörige (Nicht-EU-BürgerInnen) einem abgestuften System von beschäftigungsrechtlichen Titeln (Beschäftigungsbewilligung, Arbeitserlaubnis und Befreiungsschein), das eine stufenweise rechtliche Besserstellung, aber niemals eine abgesicherte Integration in den österreichischen Arbeitsmarkt mit sich bringt. Die zeitlichen Befristungen selbst der höchsten Stufe der Arbeitsmarktintegration, die dazu führen können, dass man/frau bei Verlust des Befreiungsscheines den legalen Zugang zum Arbeitsmarkt verliert, sind einzigartig in Europa. Diese Bestimmungen und das in dieser Form nirgendwo sonst in Europa zu findende Quotensystem machen Österreich zu dem Staat innerhalb der EU mit den mit Abstand restriktivsten rechtlichen Zugangsregelungen zum Arbeitsmarkt. Zudem gehören MigrantInnen in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit immer mit zu den ersten Opfern von Entlassungen. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote der ausländischen Staatsangehörigen lag 2002 bei 12,5%, also deutlich über jener der InländerInnen mit 8,4%. Am Arbeitsmarkt gilt der Primat der InländerInnenbeschäftigung: die Behörden haben vor Erteilung einer Beschäftigungsbewilligung zu eruieren, ob eine Tätigkeit durch InländerInnen oder andere "integriertere" MigrantInnen ausgeführt werden könnte. Im Prinzip genießen auch MigrantInnen Kündigungsschutz. Die Nichtverlängerung der Arbeitserlaubnis beendet ein Arbeitsverhältnis in gleichem Maße wie eine Kündigung. Laut Gesetz haben auch MigrantInnen einen Rechtsanspruch auf Sozialhilfe. Im Fremdengesetz aber ist die Annahme von Sozialhilfe auch als Ausweisungsgrund normiert.

Vorurteil Nr.3: "Die meisten Asylbewerber kommen doch nur hierher, um sich auf Kosten der Allgemeinheit ein schönes Leben zu machen. Die rühren keinen Finger und die [österreichischen] Steuerzahler müssen sie durchfüttern."

Das Bild von faulen, fetten und gefräßigen SchmarotzerInnen wird immer wieder gerne konstruiert. Kombiniert mit der stets leicht zu mobilisierenden Angst vorm sozialen Abstieg der [ÖsterreicherInnen] eignet sich bestens zur Konstruktion eines angeblichen "Feindes", der den [ÖsterreicherInnen] schadet und wie die Made im Speck lebt. Dieses Bild war schon im "Dritten Reich" der geistige Nähboden für Vertreibung, Deportation und Vernichtung. Diese Konstruktion wird heute von den entsprechenden Interessengruppen erschreckend problemlos auf AsylwerberInnen bzw. MigrantInnen allgemein übertragen [S. Lanig, J., Schweizer, M. (2005): 63ff.].

Die Realität ist aber eine gänzlich andere: So genannte "Wirtschaftsflüchtlinge", die vor Krieg und Hunger flüchten, haben nur äußerst geringe Chancen, auch nur einen Asylantrag zu stellen. Österreich blickt auf eine lange Tradition der Aufnahme von Flüchtlingen zurück. Ende der 80er Jahre stieg die Anzahl der Asylwerberlnnen kontinuierlich an. Die Öffnung der Grenzen 1989 und die Stimmengewinne mit ausländerfeindlicher Politik veranlassten die Regierung zu einer umfassenden Neuregelung der Asyl- und Einwanderungsbestimmungen nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. Das 1991 beschlossene Asylgesetz und das Bundesbetreuungsgesetz 1991 sollte Österreich als Asylland unattraktiv machen. In den folgenden Jahren machte sich diese Absicht in einem starken Rückgang der Anzahl der Asylwerberlnnen, in einer gesunkenen Anerkennungsquote und systematische Obdachlosigkeit unter AsylwerberInnen bemerkbar. Österreich ist das erste Land, das Grenzsicherung, d.h. "Flüchlingsabwehr", mittels Einsatz des Militärs vorsieht. In der öffentlichen Diskussion wird Asyl im gleichen Atemzug mit Kriminalität, Drogen, kurz: Bedrohung der inneren Sicherheit genannt. Die soziale und rechtliche Situation von Flüchtlingen, besonders aber von AsylwerberInnen ist in Österreich nach wie vor schwierig. So sind Fremde, die bei einer österreichischen Grenze aufgegriffen werden und behaupten, schutzbedürftig zu sein, nach dem Asylgesetz zurückzuweisen und darauf aufmerksam zu machen, dass sie die Möglichkeit haben, im Ausland bei einer österreichischen Vertretung um Asyl anzusuchen. In diesem Fall ist während des "Asylverfahrens" der Weg zu Schutz vor eventueller Repression und Verfolgung im Heimatland versperrt, was eine menschenrechtswidrige Tatsache darstellt. Die logische Folge dieser Praxis ist vermehrte illegale Einwanderung. Wem es schließlich gelingt, seinen Asylantrag einzubringen, hat gültige Dokumente vorzuweisen, mit der seine Identität belegt werden kann. Oft wird Unterstützung (materiell, physisch oder psychisch) an diese Bedingung geknüpft und so AsylwerberInnen in die Obdachlosigkeit getrieben. Der Druck, die Existenz der mittellosen AsylwerberInnen kurzfristig zu sichern, die praktisch keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben, lastet auf den karitativen Organisationen, obwohl diese eigentlich Anspruch auf Betreuung durch den Bund hätten. Kann die Identität eines Asylwerbers nicht hinreichend festgestellt werden, werden personenbezogene Daten vielfach an die Behörden des Heimatstaates weitergegeben und die AsylwerberInnen oder ihre Familien so (möglicher) erneuter staatlicher Verfolgung ausgesetzt. Einen anderen Verstoß gegen die Menschenrechte in der österreichischen Asylpraxis stellt die Nicht-Anerkennung von Opfern sogenannter nicht-staatlicher Verfolgung dar [S. http://zebra.or.at ]. Im Jahr 1997 wurde das Asylgesetz novelliert. Seit dem Frühjahr 2003 liegt eine Novelle zum Asylgesetz vor, mit der das Asylgesetz 1997 abermals verschärft wurde. Aus einer Statistik des Innenministeriums geht hervor, daß im Jahr 2002 nur jeder fünfte Antrag positiv entschieden wurde. Außerdem wurde bei bei 24 % der abgewiesenen Asylanträge festgestellt, daß andere schwerwiegende Gründe eine Abschiebung in den Herkunftsstaat verbieten, so etwa bei Flüchtlingen aus Afghanistan, Irak oder aus Ländern im Bürgerkriegszustand. 25.000 Asylanträge (83%) wurden im Jahr 2002 gar nicht entschieden. Rund 20.000 Verfahren wurden eingestellt, weil der/die AsylwerberIn keine Meldeadresse bekanntgegeben hatte [S. http://sozial-wirtschaft.at].

Sollte es der/dem einen oder anderen/m trotzdem gelingen, so werden ihr/ihm etwaige Illusionen schnell genommen. AsylwerberInnen werden zunächst in äußerst dürftig ausgestatteten Sammelunterkünften untergebracht.

"Die Asylheime Traiskirchen und die Linzer Lunzerstrasse kommen zunehmend unter Druck. Dort herrschen unzumutbare, unmenschliche Verhältnisse. Dass dahinter eine Politik steht, die ganz bewußt Richtung Eskalation geht, scheint auf der Hand zu liegen. Die Frage, die sich stellt, ist "was kann man/frau tun?"." [S. http://www.servus.at]

Die Unsicherheit über den Ausgang ihres Verfahrens und ihren weiteren Verbleib im Land, die beengte Wohnsituation in den Sammelunterkünften und die ghettoartige Absonderung von der übrigen Bevölkerung machen viele mit der Zeit mürbe und lassen sie resignieren.

Vorurteil Nr.4: "Das ist doch kein Zustand: Ganze Berufe sind in ausländischer Hand."

Neben der Korrelation von Wirtschaftsentwicklung und AusländerInnenbeschäftigung fällt die Konzentration der MigrantInnen auf einige Branchen auf. Der Großteil der ausländischen Arbeitskräfte wurde im sekundären Sektor und hier in nur drei Branchen beschäftigt. Bis 1970 arbeiteten fast 60% der ausländischen Arbeitskräfte in der Bauwirtschaft, der Eisen- und Metall- sowie der Textilindustrie. Der Grad der Konzentration der AusländerInnen auf einzelne Wirtschaftsbereiche nahm aber längerfristig ab. Durch die zwischen 1970 und 1973 erfolgte rasante Erhöhung der AusländerInnenbeschäftigung in allen Industriebranchen und auch im Dienstleistungssektor wurde die Streuung breiter. Bauwirtschaft, Eisen- Metall- sowie Textilindustrie kamen 1973 auf weniger als 50%, die "Sonstigen Dienstleistungen" (Körperpflege, Reinigung, Gesundheits- und Fürsorgewesen u.a.) stellten 1973 bereits den drittwichtigsten Bereich der AusländerInnenbeschäftigung dar [S. Lanig, J., Schweizer, M. (2005): 67ff.].

Trotz wachsender Streuung bildeten sich typische AusländerInnenbranchen heraus. War 1973 jede achte Arbeitskraft in Industrie und Gewerbe MigrantIn, so hingen manche Branchen in weit höherem Ausmaß von MigrantInnen ab. In der Textilindustrie jede vierte. Auch das Bauwesen mit dem "Ausländeranteil" von 22,5% und – im Dienstleistungssektor – die Fremdenverkehrswirtschaft mit 17,4 % stützten sich wesentlich auf ausländische Arbeitskräfte [Quelle: Parnreiter, C. (1994): 125ff.]. Große Unterschiede bestehen zwischen ausländischen und österreichischen Beschäftigten in Bezug auf die arbeitsrechtliche Stellung. Während nur 22,3% der österreichischen Beschäftigten den Status von ArbeiterInnen haben, sind es bei den ausländischen ArbeitnehmerInnen rund 68,3%. Demgegenüber sind nur 31,7% der ausländischen Beschäftigten Angestellte, aber rund 61,5% der ÖsterreicherInnen. Die restlichen 16,2% der österreichischen Beschäftigten haben den Beamtenstatus inne; eine arbeitsrechtliche Position, die in Österreich nur für InländerInnen zugänglich ist. Der Grad der Abhängigkeit einzelner Branchen von der MigrantInnenbeschäftigung geht aus der Entwicklung der MigrantInnenanteile an der Beschäftigung in der jeweiligen Branche hervor. Angeführt wird die Branchenliste in Wien vom Beherbergungs- und Gaststättenwesen mit einem Anteil ausländischer Beschäftigter im Jahr 2002 von 38%. Mit einem MigrantInnenanteil von 32,8% liegt die Bauwirtschaft an der zweiten Stelle, gefolgt von den unternehmensspezifischen Dienstleistungen mit 20,9%, dem Bereich Handel, Instandhaltung und Reparatur mit 16,4%, dem Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen mit 15,6% und der Sachgütererzeugung mit 15,2%. Demgegenüber liegt der Anteil der ausländischen Beschäftigten in Bereichen wie Kredit- und Versicherungswesen oder öffentliche Verwaltung, Landesverteidigung und Sozialversicherung nach wie vor bei circa ja 4%. Besonders auffallend ist, dass sich an dieser Ungleichverteilung seit Jahren nur wenig geändert hat; auch wenn es durch die Diversifizierung der MigrantInnenstruktur in den 1980er und 1990er Jahren auch zu einer gewissen Diversifizierung der Beschäftigungsstruktur gekommen ist [S.: www.wif.at].

Vorurteil Nr.5: "Ausländer rotten sich zusammen und haben ganze Stadtteile in ihrer Gewalt. [Österreicher] können da nicht mehr sicher über die Straße gehen."

Die Behauptung geht zunächst einmal von einer richtigen Beobachtung aus: In Großstädten leben MigrantInnen in der Regel nicht gleichmäßig auf alle Stadtteile verteilt, sondern konzentrieren sich meist auf bestimmte Wohngegenden. Leider sind diese fast immer Gegenden mit schlechten Sozialstandards, d.h. nicht sanierte Altbaugebiete oder Sozialbaugroßsiedlungen. Der Grund für die Entstehung von so genannten "AusländerInnenghettos" ist, dass viele AusländerInnen gezwungen sind, die Lücken zu nutzen, die entstehen, wenn MittelschichtsbürgerInnen in "bessere" Gegenden ziehen. Sie tun das deshalb, weil ihnen in der Regel keine bessere Alternative zur Verfügung steht, weil sie die oft sehr hohen Mieten nicht bezahlen können, oder ganz einfach weil bestimmte Wohnungen gar nicht erst an sie vermietet werden. Eine ausreichende Wohnung wird jedoch vom Gesetzgeber zur Bedingung für eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis gemacht. Der Wohnraum ist nicht ausreichend, wenn er den auch für [ÖsterreicherInnen] geltenden Rechtsvorschriften hinsichtlich Beschaffenheit und Belegung nicht genügt.

Die als "AusländerInnenviertel" bezeichneten Wohngegenden entstanden mit dem Zug der GastarbeiterInnen in den Siebzigerjahren. Vor allem mit dem Familiennachzug der GastarbeiterInnen haben sich diese "Ghettos" dann nach und nach erweitert und etabliert. Eine andere Seite sind feste Nachbarschaftsbeziehungen, die den BewohnerInnen ein Gefühl von Heimat und Zusammengehörigkeit vermitteln können. Gerade wegen dieser verlässlichen Nachbarschaftsbeziehungen bleiben viele über Jahre hinweg in ihrem angestammten Wohnumfeld, auch wenn die Wohnqualität dort unter dem Mindeststandard liegt.

In Gegenden, in denen viele Menschen auf engem Raum zusammenleben und soziale Probleme wie Arbeitslosigkeit und Armut groß sind, gedeiht Kriminalität eher als in einer Gartenvorstadt. Die Kriminalitätsrate steht in diesen Wohngegenden zwar in Wechselwirkung mit dem "AusländerInnenanteil", hängt jedoch nicht ursächlich mit ihm zusammen. Die gleichen Probleme bestehen auch in "[primär österreichischen] Wohnvierteln" mit einem ähnlichen sozialen Zuschnitt. Die Sorge um die Sicherheit auf "unseren" Strassen reicht für viele aber anscheinend nur so weit, wie das persönliche Wohlergehen berührt wird. Umgekehrt können sich nämlich ausländisch aussehende Menschen nicht mehr sicher auf der Strasse bewegen, weil sie stets befürchten müssen, Rechtradikalen in die Hände zu fallen [S. Lanig, J., Schweizer, M. (2005): 86ff.].

Vorurteil Nr.6: "In vielen Klassen stellen die Ausländer längst die Mehrheit. Wer kein Türkisch spricht, wird bald zum Außenseiter."

Bis Anfang der 90er Jahre gab es in einem eher geringen Umfang "ausländische" SchülerInnen in Österreich. Durch das Nachholen der Familien und die sogenannte Kettenmigration der ehemals angeworbenen Arbeitskräfte aus der Türkei und Ex-Jugoslawien, aber auch im Zuge der Ostöffnung und durch den Jugoslawienkonflikt Ende der 80er / Anfang der 90er Jahre stieg die Zahl "ausländischer" SchülerInnen deutlich an. Gegenwärtig sind etwa 45.000 "ausländische" SchülerInnen in der Grundstufe, etwa 38.000 in der Sekun-darstufe I und ca. 25.000 in der Sekundarstufe II (was einem Anteil von etwa 12% in der Grundstufe, unter 10% in der Sekundarstufe I und etwa 7% in der Sekundarstufe II entspricht). In der Statistik wird deutlich sichtbar dass viele Kinder aus Migrantenfamilien nach dem Pflichtschulbesuch ihre Bildungslaufbahn nicht weiter fortsetzen. Dies deshalb, da laut Volkszählung 2001 der Anteil nicht-österreichischer StaatsbürgerInnen in der Altersgruppe der 15- bis 18-Jährigen 8,6% ausmacht, laut Schulstatistik aber nur etwa 7% der sich in einer Ausbildung befindlichen Jugendlichen eine nicht-österreichische Staatsbürgerschaft haben [S.: www.ibw.at ].

Bei dieser Behauptung machen sich die Menschen (wie so oft bei Ausländerfeindlichkeit) nichtmal die Mühe zwischen den verschiedenen Herkunftsländern zu unterscheiden. Da TürkInnen in [Österreich] eine große Gruppe unter den MigrantInnen darstellen, werden sie generell mit MigrantInnen gleichgesetzt bzw. umgekehrt. Nich einmal alle TürkInnen sprechen Türkisch, da viele von ihnen KurdInnen sind. Darüberhinaus weisen Untersuchungen zufolge unter allen MigrantInnen besonders TürkInnen im Durchschnitt die beste deutsche Sprachkompetenz auf. Hinzu kommt, dass diese SchülerInnen fast alle in [Österreich] geboren und aufgewachsen sind und viele von ihnen bereits in der zweiten oder dritten Generation hier leben. Und natürlich findet der Unterricht auch an Schulen mit hohem "AusländerInnenanteil" in deutscher Sprache statt. Daher befinden sich SchülerInnen [österreichischer] Herkunft gegenüber ihren MitschülerInnen nicht im Nachteil. Selbst wenn die Deutschkenntnisse einiger "ausländischer" SchülerInnen zu wünschen übrig lassen, liegt die Ursache in mangelhaften Förderkursen. Das [österreichische] Schulwesen verfehlt damit seinen Auftrag, für Bildungschancen unabhängig von Herkunft, Stand und sozialer Lage zu sorgen. Es muss verstärkt daran gearbeitet werden Bildungsbenachteiligung "ausländischer" SchülerInnen aus dem Weg zu räumen, damit weder sie noch ihre [österreichischen] MitschülerInnen ausgegrenzt werden. Darüber hinaus trägt das Bildugsniveau einen wesentlichen Teil zu gegenseitiger Akzeptanz bei [S. Lanig, J., Schweizer, M. (2005): 97ff.].

Vorurteil Nr.7: "Ausländer sind krimineller veranlagt als [Österreicher]. Das beweist jede Statistik."

Entsprechend der "Rassenlehre" wird hier allen [NichtösterreicherInnen] die Charaktereigenschaft "kriminell" zugeordnet. Im Umkehrschluss wären [ÖsterreicherInnen] demnach weniger kriminell veranlagt als alle anderen. Angesichts zum Teil durchaus niedrigerer Verbrechensraten in anderen Ländern würde sich die These, so formuliert, sehr schnell ad absurdum führen. Also nimmt man/frau sich die [österreichische] Kriminalstatistik vor und sucht nach der "AusländerInndenkriminalität". Aber auch hier verhält sich die Sache weitaus komplexer, als es auf den ersten Blick erscheint. [Es empfiehlt sich diesbezüglich ein Vergleich zwischen der polizeilichen (http://www.bmi.gv.at/ ) und der juristischen (http://www.statistik.at ) Kriminalstatistik].

Die Statistik beweist zunächst einmal vor allem eines: MigrantInnen werden häufiger verdächtigt und angezeigt als [ÖsterreicherInnen]. Von der polizeilichen Kriminalstatistik werden nämlich nicht verurteilte TäterInnen erfasst, sondern lediglich Tatverdächtige. Damit beruhen sämtliche Zahlen nicht auf juristisch-rechtsstaatlich nachgewiesenen Delikten, sondern auf Polizeikontrollen und Anzeigen aus der Bevölkerung. MigrantInnen werden - schon wegen der Fremdengesetze und der Fahndung nach "Illegalen" - erheblich häufiger kontrolliert. Die Polizei kann nur Verdächtigungen aussprechen, Gericht und Staatsanwaltschaften kommen oft zu völlig anderen Ergebnissen.

Statistiken zeigen, dass nur rund die Hälfte aller polizeilich registrierten Straftaten letztendlich aufgeklärt werden. Außerdem muß bei den polizeilichen Erfassungen eine Fehlerquote von ca. 15% eingerechnet werden. Die Statistik ist daher nur mit Vorsicht zu geniessen. MigrantInnen verstossen aufgrund ihres Rechtsstatus in den meisten Fällen gegen Gesetze, die von [ÖsterreicherInnen] gar nicht begangen werden können. Im Prinzip reicht es schon, wenn der Verlängerungsantrag für die Aufenthaltsgenehmigung einige Tage nach Fristablauf eingereicht wird. Zudem sind MigrantInnen, die sich illegal oder nur kurzfristig in [Österreich] aufhalten, nicht in der Bevölkerungststatistik erfaßt. Dazu gehören TouristInnen, BesucherInnen und Durchreisende, GrenzpendlerInnen, MigrantInnen ohne Aufenthaltstatus sowie Personen, die nur zur Begehung von Straftaten einreisen. Diese Personen werden jedoch in der polizeilichen Kriminalstatistik als Tatverdächtige mitgezählt, so dass sich allein daraus ein merkliches Missverhältnis ergibt. Abgesehen davon ist die Kriminalitätstbelastung der [ÖsterreicherInnen] und MigrantInnen schon aufgrund der unterschiedlichen Zusammensetzung der jeweiligen Bevölkerungsanteile grundsätzlich nicht vergleichbar. Allgemeine Regel ist, dass die überwiegende Mehrheit der Straftaten von Männern begangen werden. Wer zudem in einer Großstadt lebt und unter 30 Jahre alt ist, trägt ein zusätzliches Risiko für eine kriminelle Entwicklung. Soviel zur Statistik [S. Lanig, J., Schweizer, M. (2005): 122ff.].

Vorurteil Nr.8: "Die Ausländer spielen sich auf, als ob sie hier zu Hause wären. Sie haben gar kein Interesse, sich uns anzupassen."

Das Zauberwort der Fremdenpolitik lautet: "Integration". Zur Integration gehören immer zwei Seiten: Eine, die sich integrieren will, und eine, die diese Integration zuläßt und fördert. Das Problem ist nur, dass jeder etwas anderes darunter versteht. Den einen genügt es, wenn die Gesetze des Aufahmelandes eingehalten werden, die anderen fordern, dass zumindest die Sprache zu berrschen sei. Wieder andere halten vor allem, die Anerkennung einer "[österreichischen] Leitkultur" für notwendig. Wieder andere wollen "Assismilation" - die Anpassung an das, was sie selbst für "[österreichische]" Sitten und Bräuche halten [S. Lanig, J., Schweizer, M. (2005): 152ff.].

Mit anderen Worten: MigrantInnen sollen ihre Sprache, Kultur und Gewohnheit vollständig aufgeben. Nach dem, was MigrantInnen selbst wollen, wird selten gefragt. Dabei gehen Integration und Assimilation von unterschiedlichen Seiten aus. "Bei der Assimilation ist das Subjekt der/die Fremde, der/die sich angleichen soll. Bei der Integration ist das Subjekt die Aufnahmegesellschaft, die sozusagen die Arme öffnet und die MigrantInnen aufnimmt und eingliedert [Saner, H., in einem taz-Interview vom 03.01.2001]". Integration heißt: Einbeziehung, Eingliederung in ein größeres Ganzes. Die ursprüngliche Bedeutung von "integratio" ist "Erneuerung". Ohne Erneuerung/Veränderung kann also nichts und niemand integriert werden.

Wenn also MigrantInnen integriert werden sollen, dann bedeutet das, sie als vollwertige Mitglieder in die Aufnahmegesellschaft einzubieziehen, die sich durch diesen "Zugewinn" selbst wieder verändert. Vollwertig wiederum bedeutet: mit allen Rechten und Pflichten. Was die Gesetzteslage anbelangt, so ist die "ausländische" Bevölkerung mit Pflichten reichlich eingedeckt: Wie die [österreichischen] BürgerInnen müssen auch MigrantInnen in vollem Umfang Steuern und Sozialbeiträge zahlen. Darüber hinaus müssen sie das Fremdengesetz beachten, das vielerlei Sondervorschriften für sie bereit hält. Die persönliche Unsicherheit über den eigenen Aufenthaltsstatus ist ein großes Hindernis.

Integration kann nicht totale Anpassung bedeuten. In einem demokratischen Rechtsstaat hat jeder/jede das Recht auf freie Entfaltung seiner/ihrer Persönlichkeit, darauf innerhalb der Grenzen, die durch das Gesetz festgelegt werden, so zu leben, wie er/sie will. Er/Sie hat die Grundrechte auf Leben und körperliche Unversehrtheit, Gleichheit vor dem Gesetz, Meinungs-, Religions- und Informationsfreiheit. Diese Grundrechte gelten für Minderheiten ebenso wie für die Mehrheit. Da die Einbürgerungspraxis in [Österreich] nicht gerade großzügig gehandhabt wird und die doppelte Staatsbürgerschaft nur in den wenigsten Fällen möglich ist, kann man/frau von niemandem verlangen, seine bisherigen Lebensgewohnheiten vollständig aufzugeben. Die Aufgabe der ursprünglichen Staatsangehörigkeit bedeutet ohnehin immer auch einen Verlust an Identität. Integration ist ein Annäherungsprozess von [ÖsterreicherInnen] und MigrantInnen unter Wahrung ihrer jeweiligen Identität. Der Minderheitenschutz ist im Übrigen ein integraler Bestandteil es europäischen Rechts. Darüber hinaus kann/darf eine demokratische Gesellschaft kein homogener Block sein, in dem alle gleich sind. Größtmögliche Homogenität wird von totalitären Regimen angestrebt. Die alles, was "anders" ist, ausschalten wollen, damit ie das Volk leichter regieren, kontrollieren und manipulieren können [S. Lanig, J., Schweizer, M. (2005): 152ff.].

Vorurteil Nr.9: "Ausländische Frauen sind unterdrückt: Sie müssen alle Kopftuch tragen."

Die Ungleichbehandlung von Frau und Mann fällt in vielen Ländern der Welt sofort ins Auge. Aber was viele nicht wahrnehmen wollen: Auch in den "abendländischen" Ländern sind Frauen und Mädchen beiweitem nicht gleichberechtigt. Geschlechht ist auch hierzulande als Klassifikationssystem, Strukturkategorie und Ideologie wirksam und weist Frauen einen eindeutig untergeordneten Status zu. In allen patriachalen Gesellschaftsstrukturen kommt dem "Weiblichen" eine minderwertige gesellschaftliche Position zu. Geschlechtsspezifische Vorschriften und Unterschiede existieren in allen großen Offenbarungsreligionen: Im orthodoxen Judentum werden beim gemeinschaftlichen Gebet in der Synagoge alle Funktionen von Männern wahrgenommen. Die Frau gilt als Hüterin der häuslichen Religiosität. Und auch in der römisch-katholischen Kirche sind geistliche Ämter den Männern vorbehalten [S. Lanig, J., Schweizer, M. (2005): 185ff.].

Man/frau kann nicht so einfach von der Kleidung auf Unterdrückung schließen. Es ist falsch, das Tragen eines Kopftuchs damit gleichzusetzen. Doch viele [ÖsterreicherInnen] glauben, dass alle Muslimas mit Kopftuch arme unterjochte Wesen sind. WissenschaftlerInnen diskutieren darüber, ob die Unterdrückung islamischer Frauen der Religion selbst zuzuschreiben ist, oder ob der Islam in vielen Ländern missbraucht wurde, um die aus ökonomischen Gründen bereits existierende Frauenunterdrückung ideologisch zu rechtfertigen. Aus soziologischer Sicht ist geschlechtsspezifische Unterdrückung jedoch ein komplexer gesamtgesellschaftlicher Vorgang, der sich keineswegs nur auf religiöse Ideologie gründet. Auch was das Kopftuch betrifft, gehen die Meinungen auseinander. Viele religiöse Vertreter des Islam sagen, dass die islamischen Bekleidungsvorschriften eine Verhüllung der Frau zwingend vorschreiben. Andere bestreiten dies. Wie in vielen religiösen Dingen scheint auch diese Vorschrift Auslegungssache zu sein.

Wie der islamische Glaube letztendlich gelebt wird, ist individuell verschieden. Darin unterscheidet sich die islamisch geprägten Gesellschaften nicht von den christlich geprägten. Auch die Art und Weise der Verschleierung wird sehr unterschiedlich ausgelegt und reicht vom einfachen Kopftuch bis hin zur Burqa, die den gesamten Körper einschließlich des Gesichts komplett verhüllt. Man/frau hört vielfältige Argumente, mit denen Muslimas das Tragen ihrer Kopftücher zu erklären versuchen. Zum Beispiel, dass die Verhüllung ihrer Reize ein Schutz für sie sei vor Belätigungen oder unterwünschten Blicken. Das erstmalige Tragen des Kopftuchs kann auch weiblicher Initiationsritus verstanden werden, weshalb viele Mädchen den Tag kaum erwarten können, an dem sie es zum ersten Mal in der Öffentlichkeit tragen dürfen [S. Lanig, J., Schweizer, M. (2005): 185ff.].

Die Soziologin Treusch-Dieter beschreibt den Zusammenhang von Religion und Haaren. Sie erläutert dass in sakralen Kulturen der Körper eng mit Religion verbunden ist. Der Körper und sein Opfer sind Übermittler zum Göttlichen, dessen Reinheit für die Opferung erst hergestellt werden muss. Das Körperopfer wird überflüssig, da ein heiliger Körper dem profanen sterblichen Körper übergeordnet ist und letzterer dadurch keinen heiligen Status erreichen kann. Haare aber symbolisieren, durch ihre schwere Verwesbarkeit, Dauerhaftigkeit und Stärke [Vgl. Treusch-Dieter (1999)]. Darüber hinaus übertreffen sie alle anderen Körperteile in ihrer Wandlungsfähigkeit. Stephan meint durch ihre Vitalität und Wandlungsfähigkeit würden Haare geradezu zu Symbolisierungen herausfordern. Beispielsweise werden männliche und weibliche Frisuren im alltäglichen Sprachgebrauch als hart, weich, streng, rund oder fließend umschrieben. Diese Begriffe verweisen immer auf die Geschlechterdifferenz.

Prinzipiell unterliegt das Haar konstanten Mythisierungs- und Entmythisierungsprozessen. Es war stets Gegenstand der Aufmerksamkeit und Sorge: es ist zu widerspenstig, zu glatt, zu lang, zu kurz, zu fettig, zu trocken, es hat die falsche Farbe, ist zu dünn oder zu porös, geht aus oder wächst an den falschen Stellen. Besonders die Haare von Frauen müssen sich an der "richtigen" Stelle befinden: auf der Oberlippe, am Kinn, auf den Beinen, unter den Achseln oder auf der Brust haben sie nichts verloren. Während bei Männern die Gesichts- und Brustbehaarung prinzipiell keinen Anstoß erregt. Der beginnende Bartwuchs bei pubertierenden Jungen gilt weithin als Anzeichen der Mannwerdung. Dass heißt mit der Form, Länge und Farbe der Haare gingen immer auch schon kulturell geprägte, vergeschlechtlichte und sexualisierte Konnotationen einher.

Während die Kraft und Länge des Haares in den Geschichten des alten Testaments primär mit dem Haar des Mannes verbunden werden, findet sich in Mythen, Legenden und Märchen eine Fülle von Geschichten, die von der besonderen Magie des weiblichen Haares erzählen. Im Alten Testament ist das lange Haar Samsons ein Garant für seine Stärke. Als seine Geliebte Dalilah Verrat an ihm begeht und ihm die Haare abschneidet, schwindet seine körperliche Stärke. Die Unterwerfung der Frau geht häufig mit dem Abschneiden einher. Rangordnungen können also mit der Haarlänge eindeutig öffentlich gemacht werden. Tatsächlich wurden die Zeichen auch umgekehrt, um die Selbstwahrnehmung der Individuen zu veräußern. Frauenbewegungen seit der vorletzten Jahrhundertwende verändern ihr Äußeres, um auf Neuordnungen hinzuweisen. Der Kurzhaarschnitt der zwanziger Jahre gleicht sie beispielsweise an Männerschnitte an, und hebt sie von den getrimmten, weiblichen Langhaarfissuren ab. Die allgemeine Liberalisierung und die "sexuelle Revolution" in den 1960er und 70er Jahren lockerten diese eindeutige nach Außen hin selbst auferlegte Zeichnung des Geschlechtes auf [Vgl.: Stephan, I. (2001): 26ff.].

Was das Kopftuch betrifft, so ist der Hintergrund natürlich auch hier kulturell bedingt: In islamischen Ländern kleidet man/frau sich in der Öffentlichkeit eher bescheiden, weil man/frau anderen nicht mit seinem Wohlstand, seinem Geschmack oder Aussehen imponieren will. Dafür putzt man/frau sich zu Hause und im Kreis der Familie gern prachtvoll heraus und macht sich schön für diejenigen, mit denen man/frau verwandt ist [S. Lanig, J., Schweizer, M. (2005): 185ff.].

Für muslimische Frauen gibt es viele Gründe, das Kopftuch ganz freiwillig zu tragen. Wenn man/frau Menschenrechte und demokratische Freiheiten zur Grundlage einer Verhaltensmaxime macht, dann sollte jede Frau, die ein Kopftuch aus freien Stücken tragen will, dies auch tun können, ohne deshalb diskriminiert zu werden. Jede andere, okzidale "pseudo- feministische" Logik würde in letzter Konsequenz auch beispielsweise bedeuten, dass sich alle Österreicherinnen als Zeichen ihrer Befreiung vom Patriachat ihre Haare abschneiden lassen müßten.

Szenario "Einwanderungsstop"

Was Österreich ohne MigrantInnen wäre, lässt sich anhand eines Gedankenexperiments darstellen.

Das Szenario "Einwanderungsstop" geht von einer Verringerung der ausländischen Wohnbevölkerung und vor allem des Neuzuzugs aus. Dies führt kurzfristig zu Rekrutierungsproblemen in all jenen Bereichen, in denen ZuwandererInnen bisher arbeiteten (Baugewerbe, Stahlindustrie, Krankenhäuser, Dienstleistungen), und langfristig zu einer schneller vergreisenden Gesellschaft mit hohem Altenanteil und wachsender Abgabenlast für die schrumpfende Zahl der Aktiven.

Die polizeistaatlichen Maßnahmen zur Durchsetzung der Abschottung umfassen strenge Grenzkontrollen, Ausweispflicht für alle samt Straßenkontrollen und die Einschränkung von Transit und Fremdenverkehr. Recht populär dürfte zurzeit in Österreich und in etlichen anderen Staaten West- und Mitteleuropas das Szenario eines "Einwanderungsstopps" sein, solange es ohnedies ungelöste soziale Probleme und Verteilungskonflikte auf dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt gibt.

Diesem Szenario liegt die Vorstellung zugrunde, dass erst dann wieder MigrantInnen ins Land gelassen werden dürften, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind. Erstens, wenn alle ÖsterreicherInnen, die auf eine Wohnung warten, tatsächlich eine kaufen oder mieten können. Und zweitens, wenn alle arbeitslosen ÖsterreicherInnen einen Arbeitsplatz gefunden haben. Beides wird sich mit Sicherheit in den nächsten beiden Jahrzehnten nicht vollständig realisieren lassen - mit und ohne MigrantInnen im Land. Dennoch wird mit dieser "Milchmädchenrechnung" der direkten Konkurrenz und des Verdrängungswettbewerbs zwischen "In- und AusländerInnen" vielen ÖsterreicherInnen aus der Seele gesprochen.

Die Tatsache, dass ausländische Arbeitskräfte und inländische Arbeitslose zum größten Teil nicht austauschbar sind, weil sie unterschiedliche Berufe ausüben und in unterschiedlichen Regionen leben, wird ignoriert. Die ersten und unmittelbaren Folgen eines strikten Einwanderungsstopps für MigrantInnen würden sich bei den Dienstleistungen zeigen. Die Bundesländer hätten ernsthafte Schwierigkeiten, Pflegepersonal und Reinigungskräfte für die Krankenhäuser zu finden. Die zentralen Wäschereien könnten die Krankenhäuser nur noch unregelmäßig mit sauberer Wäsche beliefern. Die PatientInnen würden nur mehr jeden zweiten Tag gewaschen und gepflegt werden. Besonders bedrohlich wäre die Situation in den Pflegeheimen, sobald Krankenschwestern von den Philippinen nicht mehr arbeiten dürften. Das Problem würde noch akuter, sobald die Baby-Boom-Jahrgänge pflegebedürftig werden, und sie sind auch öfter ledig geblieben als die Generationen vor ihnen.

Aber nicht nur die älteren MitbürgerInnen wären direkt betroffen. Ohne MigrantInnenkinder müssten zahlreiche Schulen wegen geringer Auslastung zusperren. Versuche, arbeitslose LehrerInnen zu AltenpflegerInnen umzuschulen, wären nur in Einzelfällen von Erfolg gekrönt. Aber auch die erwerbstätige Bevölkerung würde eine zusätzliche und ursprünglich gar nicht beachtete Folge des Zuwanderungsstopps spüren. Die Beiträge zu Pensions- und Krankenkassen würden immer höher werden. Mit der Zeit würde die Unzufriedenheit wachsen, weil all jene Dienstleistungen, die wir im Alltag gern in Anspruch nehmen - wie Essen in einem griechischen Lokal, die Lieferung einer Pizza, der Kauf einer Zeitung beim Straßenkolporteur - entweder aus Personalmangel nicht mehr möglich wären oder zumindest wesentlich teurer werden müssten.

Österreich, die Ostregion und besonders Wien müssten bei einem kompletten Zuwanderungsstopp mit einer schrumpfenden Bevölkerung zurechtkommen. Der Schrumpfungsprozess würde recht schnell einsetzen. Weniger ZuwandererInnen hieße automatisch auch weniger Mütter und Väter und damit in der nächsten Generation weniger Kinder. Wien würde ohne ZuwandererInnen im Jahr 2030 die Grenze von 1 Million EinwohnerInnen unterschreiten. Österreichs Steuermittel würden dann eher in die westlichen Bundesländer fließen. Weniger Finanzmittel für die Ostregion heißt aber auch: weniger Geld für öffentliche Infrastruktur und weniger Geld für soziale Umverteilung. Die Attraktivität der Bundeshauptstadt Wien und ihres Umlandes als Produktions- und Dienstleistungsstandort für in- und ausländische InvestorInnen würde sinken. Eine Entwicklung "nach unten" müsste einsetzen. Auch die metropolitane Dienstleistungsökonomie geriete in eine Krise [S. http://www.eduhi.at ].

Primärliteratur:

Lanig, J., Schweizer, M. (2005): "Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg!" Rechtsradikale Propaganda und wie man sie widerlegt. Verlag an der Ruhr.

Sekundärliteratur:

Fassmann, H., Münz, R. (1995): Einwanderungsland Österreich? Wien

Hoffmann- Nowotny (1973): Soziologie des Fremdarbeiterproblems. Stuttgart

Parnreiter, C. (1994): Migration und Arbeitsteilung. Wien. Promedia

Stephan, I. (2001): Das Haar der Frau - Motiv des Begehrens, Verschlingens und der Rettung. In Benthien, C. und Wulf, C.: Körperteile - Eine kulturelle Anatomie. Hamburg.

Treusch-Dieter, G. (1999): "Haare auf den Zähnen" in: Hg. Petra Flocke, Imken Leibrock, Regina Nössler, Haare, Konkursbuch 36, Tübingen

HSV, eigene Berechnungen des Wiener Integrationsfonds- www.wif.at am 23.04.2003

Weitere Sekundärliteratur findet sich in der linken Spalte bei den "Links zum Artikel" (Überprüft: 02/2007).

Die nicht gekennzeichneten Grafiken stammen von der Statistik Austria.